介護は誰もが直面するシビアな課題ですが、重責を担っている40~50歳のビジネスケアラーの皆さんにとっては、仕事と介護の両立はご自身の生活に大きな影響を与えかねません。

そんな介護に悩むビジネスケアラーの助けとなる「地域包括支援センター」について解説します。地域包括支援センターの設置背景や役割を理解することで、仕事と介護を両立する手段・方法を見つけるための手助けになればと考えています。

急に親の介護をする必要が出た時は、結論、親がお住まいの地域の地域包括支援センターに相談しましょう。地域包括支援センターは下記からも検索できますので、ぜひご活用ください。

目次

地域包括支援センターとは?

地域包括支援センターは、高齢者が健康で安心して暮らせるよう、保健・医療・福祉を総合的に支援する公的機関です。

各市町村に必ず1ヵ所以上設置されており、全国には5,431箇所あります。一般には、中学校区域ごとに設置されることが多いです。(ブランチ(支所)を含めると7,397か所)※令和5年4月末現在

医療、福祉、介護の専門家である保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門家が在籍し、介護の悩みや生活相談をすることができます。

地域包括支援センターは無料で相談を受け付けているので、仕事と介護の両立に関する悩みや介護サービスの手続きをサポートしてくれます。地域の高齢者の権利保護や健康促進にも取り組んでいます。

地域に根ざした介護予防と支援体制の強化を目指した公的機関が地域包括支援センターです。ただし、あくまでも相談・サポートのための機関であり、直接的な介護サービスを提供するわけではありません。介護サービスを提供するのは、地域包括支援センターから紹介された介護事業所です。

(参考:厚生労働省「地域包括ケアシステム:2.地域包括支援センターについて」)

地域包括支援センターの設置背景や目的

日本は世界に例を見ない速さで高齢化が進行しており、特に2025年には団塊の世代が75歳を超えることから、高齢者の医療や介護に対するニーズはさらに高まると予想されています。

(参考:厚生労働省「地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(追加資料) P.5 (75歳以上の人口の推移のグラフより引用)」)

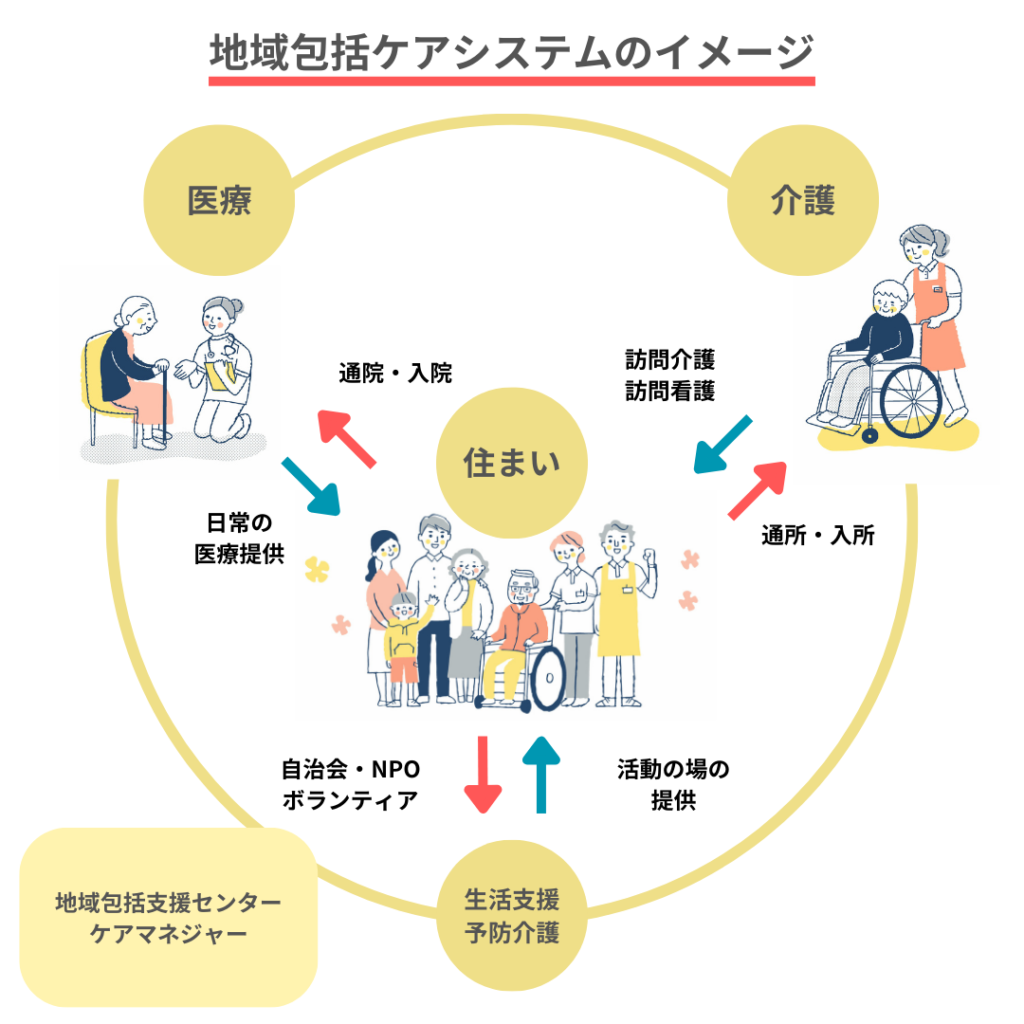

この超高齢化社会に対応するため、厚生労働省は「地域包括ケアシステム」の構築を推進しており、その核となる施設が地域包括支援センターです。

地域包括ケアシステムとは、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるように、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体となったサービスを提供する体制を指します。

高齢者の尊厳と自立を支え、家庭や地域社会においてその人らしさを最大限に発揮できる環境を整えることが地域包括ケアシステムの目的です。

地域包括支援センターの役割

高齢者の方が安心して住み慣れた地域で生活できるように地域包括支援センターでは、大きく4つの役割・業務を担っています。

【地域包括支援センターの4つの役割】

- 介護予防ケアマネジメント業務

- 総合相談支援業務

- 権利擁護業務

- 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

介護予防ケアマネジメント業務

要支援及び事業対象者の認定を受けた高齢者や介護が必要となる可能性が高い人々の自立支援をしています。

下記のような高齢者の状況を詳細に把握し課題を分析した上で、具体的な介護予防ケアプランを作成します。

- 日常生活の状態

- 社会への参加

- 健康状態や精神面の状況

これらの状況を把握した上で、「運動機能の向上」「栄養状態の改善」「口腔機能の向上」「社会的孤立の防止」「認知機能や精神状態の維持」など、様々な対策を含めて介護予防ケアプランが作成されます。

このように作成した介護予防ケアプランを元に、高齢者が可能な限り自立した生活を維持し、介護状態への進行を遅らせることを目指します。

総合相談支援業務

医療、福祉、介護といった高齢者が抱える様々な悩みや不安に関する相談を受け付けており、悩みや不安に対して地域内の適切なサービスを案内してくれます。

特に親の介護を初めて経験するビジネスケアラーにとっては、何から手をつければよいか分からず途方に暮れてしまう時もあるでしょう。

そんなときは、地域包括支援センターから、具体的なアドバイスや解決策を受けられます。介護の悩みを総合的にサポートしてもらうことが可能です。

高齢者自身やその家族が直面する生活上の困りごとに対しても、必要なサポートや情報を提供しています。

権利擁護業務

高齢者が詐欺や悪徳商法などの消費者被害、虐待から保護され、高齢者の安全と尊厳を守るため、特に判断能力の低下が見られる高齢者を対象に、金銭的搾取や詐欺から守るための成年後見制度の活用をサポートしています。

また、虐待の早期発見や防止にも積極的に取り組んでおり、虐待が疑われる場合の相談・報告を受け付けており、対応策の提供も行っています。

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

地域内の医療、保健、介護の専門家や地域住民とのネットワークを活用することで、高齢者の生活の質の向上を目指しています。

具体的には、「地域ケア会議の開催」「ケアマネジャーへの個別相談」「アドバイス提供や支援が困難な事例への指導」などケアマネジメント支援を継続的に行っています。

また、「ケアマネジャーの研修」「ケアマネジャーのネットワーク構築のサポート」も行い、地域全体のケアマネジメント能力の向上にも寄与しています。

地域包括支援センターは、これらの大きく4つの役割を通じて、高齢者一人ひとりがその人らしく、尊厳を持って生活できるよう全面的に支援しています。このように、地域包括支援センターは地域包括ケアシステムの実現において中心的な存在となっています。

※あくまで一般的な地域包括支援センターの役割を説明しているため、特定の地域や施設では業務内容が異なる場合もあります。実際に活用する際は、直接お近くの地域包括支援センターにお問い合わせ下さい。

【検索フォーム】

地域包括支援センターの利用条件と利用の流れ

地域包括支援センターは、主に地域の高齢者やその家族を対象に無料で多岐にわたる支援を提供しています。これにより、誰もが手軽に利用できるようになっています。

ここでは、地域包括支援センターの利用条件と具体的な利用プロセスについて説明します。

利用するときの条件

地域包括支援センターのサービスは、主に以下の条件を満たす方々が対象です。

| 対象条件 | 詳細 |

|---|---|

| 地域の居住者であること | サービスを受けるためには、センターが設置されている市町村または近隣地域に居住していることが一般的です。 |

| 高齢者及びその家族であること | 主に65歳以上の高齢者や、その介護を担う家族が利用できます。 |

| 介護保険制度の利用者であること | 介護保険の被保険者、特に要支援・要介護認定を受けた高齢者が主な対象ですが、それに限らず、予防ケアや健康相談など広範なサービスが提供されます。 |

ただし、40~64歳でも、特定疾病によって心身の機能が衰えた場合は、要介護認定の申請のため、地域包括支援センターで手続きを行うことになります。

また、地域包括支援センターの相談対象には、要介護認定の有無などの制限がありません。高齢者本人や家族はもちろん、地域住民からの相談を幅広く受け付けています。

利用の流れ

地域包括支援センターを利用するときは、まず実際に訪問するか、遠方のため訪問できない場合などは電話して問い合わせましょう。

| ステップ | 詳細 |

|---|---|

| 訪問または電話相談 | 地域包括支援センターを訪ねるか、電話で相談しましょう。受付担当職員が対応してくれます。 |

| 自宅訪問・本人との面談(アセスメント) | 後日、状況確認のため同センターに配置されている保健師・主任ケアマネジャー、社会福祉士などがご本人の自宅を訪問します。

その上で、ご本人から介護や暮らしに関する質問や疑問に対し回答してくれます。 |

| 必要なサービスの紹介 | 相談内容に基づき、適切なサービスや制度を紹介し、利用までの支援を行ってくれます。また、介護申請後、要介護の判定が出た場合には、居宅介護支援事業所のケアマネジャーへ引継ぎを行います。 |

【近くの地域包括支援センターを探す】

ビジネスケアラーに役立つ地域包括支援センターの上手な活用事例

地域包括支援センターの活用事例①:家事と買い物に困っていた72歳独居女性がヘルパーとデイサービスの支援を受けた事例

| 具体的なご状況 |

|---|

| 主人を亡くして5年。ひとり暮らしです。最近では口数が減りボーっとしている時間が増えています。

足の筋力が低下しており、近所のスーパーへ買物に行くのも難しくなってきました。 キレイ好きな性格でしたが、掃除が満足にできず、部屋の汚れも目立ちます。お風呂にも入れず、シャワー浴しかしていない様子です。 40代の長男様は、隣の県に居住しています。 仕事が忙しく、月に1回帰省できるかどうかです。帰省したときに買い物や掃除を手伝っているが、自分だけではサポートしきれないと不安を感じておられます。 しっかり者だと思っていた母の様子が変化してしまい、気が気でないといった心境です。 |

| 地域包括支援センターへ相談すべきこと |

|---|

| 母親が独居であり、家事や買い物、入浴が難しくなっていること、自分には仕事があり、月に1回程度しか帰省できないことをはっきりと伝える必要があります。

母親と自分が、何とか今の生活を維持できるように介護サービス紹介を依頼しなければなりません。 |

| 地域包括支援センターから受けられるサポート |

|---|

| 在宅生活を維持するための介護サービスの紹介を受けられます。

具体的には、ヘルパーを導入することで、掃除や買い物などのサポートをしてもらうことが可能です。 また、デイサービスを利用することで、リハビリや入浴ができて、社会的な交流も保てます。 その結果、長男様は離職せず、安心して仕事に専念できるようになりました。 |

| 相談しなかった場合に想定されること |

|---|

| 家事や買い物がさらに困難になり、自宅での生活ができなくなる可能性があります。

また、入浴できないことで清潔を保てず、皮膚トラブルなどのリスクも大きくなるでしょう。 孤立感が増し精神的ストレスが蓄積することで、健康状態が悪化する恐れもあります。 そうなると、長男様の介護負担もより大きくなり、仕事に支障をきたす可能性もあるのです。 |

地域包括支援センターの活用事例②:脳梗塞を発症した80歳男性が訪問看護とショートステイ、デイサービスの支援を受けた事例

| 具体的なご状況 |

|---|

| 妻と元気に暮らしていましたが、脳梗塞を発症しました。

右半身にマヒが残り、移動は車椅子が必要です。自宅での入浴はできません。高齢の妻以外、身近に支援できる人はいません。 長女は隣の県に住んでいますが、仕事や子育てが忙しく、週末に帰省するのがやっとの状態です。 自分の生活に加えて、両親の心配をする必要ができたため、精神的な負担も大きかったでしょう。 |

| 地域包括支援センターへ相談すべきこと |

|---|

| 脳梗塞後のリハビリや日常生活の支援を受けるために、介護サービスの利用について相談する必要があります。 |

| 地域包括支援センターから受けられるサポート |

|---|

| 地域包括支援センターから、適切なサービスの紹介が受けられます。

たとえば、訪問看護による定期的な医療支援を受けることが可能です。 また、ショートステイを利用することで、妻が休息を取る時間ができ、介護疲れを防ぐこともできます。 そして、デイサービスを利用することで、社会的な交流が増え、入浴もできるようになりました。 そして長女様も安心して、仕事や子育てに専念できるようになったのです。 |

| 相談しなかった場合に想定されること |

|---|

| 妻の介護負担が増大し、介護疲れや自身の健康問題が発生する恐れがあります。

そして長女様は、これまでより頻繁に帰省することを余儀なくされ、仕事や子育てに悪影響が出る可能性がありました。 |

地域包括支援センターの活用事例③:大腿骨骨折後の79歳独居女性が入浴介助とリハビリテーションの支援を受けた事例

| 具体的なご状況 |

|---|

| 元気に過ごしていましたが、自宅内で転倒して大腿骨を骨折してしまいました。

退院後は歩行できるようになりましたが、コルセットを着用しており、自宅では入浴できない状態です。 長男夫婦は同じ市内に住んでいますが、会社を経営しており多忙。介護は難しい状況です。 |

| 地域包括支援センターへ相談すべきこと |

|---|

| 独居の母親が骨折後であり、入浴などの生活動作ができず、適切な介護サービスが必要であると相談するべきです。

また、長男様は近くに居住していますが、多忙であり介護の時間を捻出できないことも伝えます。 |

| 地域包括支援センターから受けられるサポート |

|---|

| 紹介を受けたデイサービスの利用により、入浴を安全に行えます。

また、リハビリを受けることで、体力の回復と歩行能力の維持が期待できます。 長男様も、これまで通り安心して仕事に専念できるようになりました。 |

| 相談しなかった場合に想定されること |

|---|

| 適切な支援が得られず、歩行状態が悪化したり、生活環境が悪化したりする可能性があります。

その結果、自立した生活が難しくなり、長男様の負担は増大してしまうでしょう。 介護疲れやストレスが生じ、会社経営に支障をきたす恐れもあるのです。 |

地域包括支援センターで対応してくれる専門家とその役割

地域包括支援センターは、専門性の高いスタッフによって支えられています。

ここでは、センターに在籍する主要な専門家たち、すなわち主任ケアマネジャー、保健師、社会福祉士の役割について詳しく見ていきます。

| 専門家 | 業務内容 |

|---|---|

| 主任ケアマネジャー |

|

| 保健師 |

|

| 社会福祉士 |

|

主任ケアマネジャー

地域包括支援センターで働く主任ケアマネジャーは、「介護サービスの質の向上」や「地域ケアの連携強化」を図る重要な役割を担っています。

主な業務には、「ケアプランの作成」「介護保険の管理と請求」「新人ケアマネジャーの教育と指導」が含まれます。

さらに、地域ケア会議の開催を通じて「自立支援型ケアマネジメントの推進」「日常的なケアマネジャーへの個別指導・相談」「支援困難事例への対応と助言」を行います。

高齢者が直面する様々な課題への対応だけでなく、成年後見制度の活用促進や虐待対応など、幅広い支援を実施し、地域の介護課題の改善に努めています。

保健師

地域包括支援センターで働く保健師は、主に高齢者の健康維持と介護予防の役割を担っており、病院や保健所と連携し、医療や介護の相談に対応してくれます。

保健師は介護予防マネジメントを通じて、要介護状態への進行を予防するための介護予防ケアプランの作成や、身体機能の衰えを防ぐための具体的な対策を実行します。

地域住民を対象とした健康づくり教室や口腔ケアセミナーなどを開催し、健康診断の受診を促進するなどして疾病予防の意識を高めています。

※地域によって活動内容が異なる場合がありますので、詳細はお近くの地域包括支援センターの保健師にお問い合わせください。

その他に、予防接種の支援や家庭訪問を行ってくれるので、高齢者やその家族からの健康に関する相談(生活習慣病予防や感染症対策など)ができます。

社会福祉士

地域包括支援センターで働く社会福祉士は、総合相談と権利擁護を担当しており、高齢者やその家族からのさまざまな相談に対応します。

福祉サービスに関する情報提供、生活支援、介護の相談、さらには高齢者虐待の早期発見や防止措置の実施が含まれています。

社会福祉士は、自宅訪問を行い高齢者の安否確認や、成年後見制度の手続き支援などを通じて、高齢者の権利と尊厳の保護に努めています。

また、消費者被害に遭った高齢者の支援や、地域の各種機関と連携して問題解決を図ることも彼らの重要な役割です。

近くの地域包括支援センターを探す

地域包括支援センターへのよくある相談内容

相談事例①:幻覚と暴言のある83歳男性が、入院治療と在宅支援で穏やかな生活を取り戻した事例

| 具体的なご状況 |

|---|

| 83歳、男性。妻と二人暮らし。元々は穏やかな性格でしたが、数ヶ月前から実際にはない幻覚を見るようになりました。

「子供が家に入ってきて、遊んでいる」などの発言を毎日します。入浴や排泄などの日常生活動作は自立していますが、妻に対する暴言も目立つようになりました。 気晴らしに外出を勧めても、「妻が浮気していて、自分を家から追い出そうとしている」と疑い、暴言がさらに悪化しました。 長女様と次女様は遠方に住んでおり、仕事も多忙です。 月に1回帰省するのがやっとの状況であるため、地域包括支援センターに今後の介護について相談しました。 |

| 地域包括支援センターからの回答 |

|---|

| 地域包括支援センターに相談した結果、まず要介護認定の申請をしました。

結果は要介護3の判定に。デイサービスやヘルパーを導入しましたが、男性の症状は改善せず、逆に悪化する一方でした。 そこで、地域包括支援センターとケアマネジャーから近くの精神病院を紹介され、男性は入院して治療を開始します。 入院中に適切な治療と服薬を受けたことで、幻覚症状や暴言はほぼ改善しました。 現在は自宅に戻り、デイサービスなどの支援を受けながら、妻と穏やかに暮らしています。長女様と次女様もこれまでの仕事を継続できています。 |

相談事例②:透析が必要な85歳独居男性が、小規模多機能型居宅介護を利用して在宅生活を維持した事例

| 具体的なご状況 |

|---|

| 85歳の男性、ひとり暮らし。以前から糖尿病を患っていましたが、服薬ができないことが問題でした。

暴飲暴食などの悪習慣が止められず、腎臓の機能が低下します。 その結果、週3回の透析が必要な状態になったのです。 歩行状態も悪く、本来は入院や施設入所が望ましいのですが、本人は在宅生活を希望されました。 50代の長男様は遠方の他県に住んでおり、仕事が多忙なため、1ヶ月に数回帰省するのがやっとの状況です。 そこで、地域包括支援センターへ相談しました。 |

| 地域包括支援センターからの回答 |

|---|

| 週3回の透析通院が必要なことから、通常のショートステイなどは利用できません。

そこで、地域包括支援センターから、通い・訪問・泊まりを複合的に活用できる小規模多機能型居宅介護を提案されました。 これにより、男性は必要に応じて訪問サービスを受けたり、体調が悪い日には施設に泊まり看護師などからケアを受けられるようになったのです。 その結果、長男様も離職せずに仕事を継続でき、男性も在宅生活を維持できました。 |

相談事例③:介護負担が限界に達した夫。歩行困難な86歳妻が施設入所に至った事例

| 具体的なご状況 |

|---|

| 86歳女性。夫と二人暮らし。以前から介護状態にあり、ヘルパーの支援を受けながら夫が介護していました。

しかし、急激に歩行状態が悪化し、トイレにも行けなくなったのです。 夫の介護負担は大きくなり、おむつ交換も行っていました。 隣の市に住む50代の長女様は仕事が多忙で、週末に帰省するのみです。 周囲が施設入所を勧めましたが、責任感の強い夫は「自分が見る」と聞き入れませんでした。 長女様が帰省している時、夫が妻に対して「しっかりしろ」と大きな声を出しました。 長女様は虐待に発展する恐れを感じ、地域包括支援センターとケアマネジャーへ相談しました。 |

| 地域包括支援センターからの回答 |

|---|

| 妻に対する暴言があることから、地域包括支援センターは今後さらに夫の負担が大きくなり、虐待に発展することを危惧しました。

そこで、地域包括支援センターとケアマネジャーは、施設入所を提案したのです。 夫は当初聞き入れませんでしたが、根気強く話し合い納得し、施設入居となりました。 夫は、施設へ面会に行くことに自分の役割を感じています。また、長女も仕事に支障なく生活しています。 |

介護の悩みは地域包括支援センターに相談しよう!

この記事では、地域包括支援センターが設置された背景やその役割、そこで働く主任ケアマネジャー・保健師・社会福祉士の役割について解説しました。

急に介護に直面する時は、多くのビジネスケアラーは介護について知らないことが多く、不安が多いはずです。

そのため、まず覚えていただきたいことは、介護や高齢者に関する不安や悩みが出てきたときには、まず地域包括支援センターへ相談することです。

地域包括支援センターには、どうやって介護していくべきかを考える専門家の主任ケアマネジャーがいますので、親御さまの状況に合わせた適切な介護サービスを紹介してくれるでしょう。

在宅生活が難しい場合には、施設入所などの提案なども受けられます。

それによって、介護による仕事への影響も軽減することにつながり、介護離職という最悪の結末につながらずに済むはずです。

近くの地域包括支援センターを探す