高齢化社会が進む中、親や家族の介護と仕事の両立に悩むビジネスパーソン(ビジネスケアラー)が増えています。

仕事を続けながら介護を行うためにも、「育児・介護休業法」に基づいて国が定めた制度や企業が提供する制度を上手に活用することが重要です。

その中でも「介護休暇」は、家族の介護に必要な時間を確保できる制度として注目されています。

しかし、「介護休暇」の他にある「介護休業」との違いや、他に利用できる制度があるのか、具体的な取得方法、制度を利用する際の職場での影響など、疑問や不安を抱える方も多いでしょう。

また、制度を利用することで上司や社内での評価が下がったり、同僚からの理解を得られるか心配な方もいるかもしれません。

そこでこの記事では、「介護休暇」とは何か、その取得条件や活用方法、そして仕事と介護を両立させるためのポイントについて詳しく解説します。

目次

介護休暇とは

介護休暇とは、労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。

(厚生労働省「介護休暇について」より)

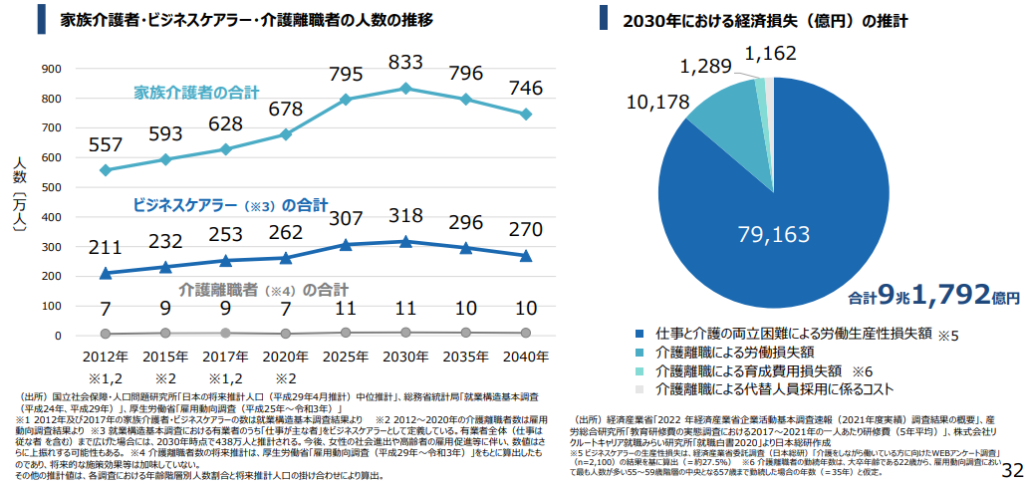

超高齢化社会とも言われている現代の日本では、家族の介護が必要なビジネスパーソン(ビジネスケアラー)が増えており、仕事と介護の両立が重要な課題となっています。

2023年の経済産業省の公表によると、2012年には約211万人であったビジネスケアラーが2020年には約262万人に増えており、さらに2030年には約318万人に増加すると推計されています。

(経済産業省 第13回経済産業政策新機軸部会資料「新しい健康社会の実現」(2023年)よりキャプチャ引用)

このような状況の中で、ビジネスケアラーが仕事と介護を両立するためには、介護休暇を必要なときに取得することが大切です。

介護休暇は『育児・介護休業法』に基づいて、労働者が取得する権利として定められているものです。

介護休暇は基本的には無給ですが、会社の規定によっては給与の一部、または全額が支払われる場合もあります。

介護休暇の対象となる家族には、配偶者・父母・子などが含まれます。

また、取得できる日数や申請方法などについては詳細な条件があるため、後述の段落をご覧ください。

介護休暇の取得条件

介護休暇を取得するためには、労働基準法や育児・介護休業法で定められた条件を満たす必要があります。

主な取得条件としては、「対象となる労働者であること」「介護が必要な家族が法律で定められた範囲内であること」が挙げられます。

| 取得条件 | 条件詳細 | 対象外のケース |

|---|---|---|

| 対象となる労働者 | 原則としてすべての労働者(日々雇用を除く) | ・週の所定労働日数が2日以下の労働者 ・時間単位で取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(※1日単位での申出は拒めない。) |

| 対象となる家族 | ・配偶者(法律上の婚姻関係だけでなく、事実婚も含みます) ・父母 ・子ども ・配偶者の父母 ・祖父母 ・兄弟姉妹 ・孫 など |

法律上の親子関係にない子 |

(厚生労働省「介護休暇について」、秋田労働局雇用環境・均等室「子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得について」(※本制度は全国一律で適用されます)より)

また、会社ごとに手続きの方法が定められている場合が多いため、会社規定に沿った適切な手続きを行うことも必要です。

これらの条件の詳細については、以降の段落で詳しく解説をしておりますので、ぜひご覧ください。

対象となる労働者

介護休暇を取得できる対象者は、原則としてすべての労働者です。

正社員はもちろんのこと、パートタイム労働者やアルバイト、契約社員、派遣社員なども含まれます。

雇用形態や労働時間の長短に関わらず、介護休暇を取得する権利が認められているのです。

ただし、一部の労働者、たとえば週の所定労働日数が2日以下の労働者などは、労使協定によって対象外となる可能性があります。

自分が対象となるかどうか不明な場合は、就業規則や労働契約書を確認すると良いでしょう。

労使協定により対象外となるケース

一部の労働者は、会社と労働組合との間で結ばれる労使協定によって介護休暇の対象外となる場合があるため、事前の確認が必要です。

<対象外となるケース>

- 週の所定労働日数が2日以下の短時間労働者

- 時間単位で取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(※1日単位での申出は拒めない。)

(厚生労働省「介護休暇について」、秋田労働局雇用環境・均等室「子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得について」より)

対象外となる労働者の範囲は労使協定で定められており、会社ごとに条件が異なるため一概には断言できません。

そのため、自身の雇用形態が対象となるか、勤務先の就業規則や労使協定をしっかりと確認すると良いでしょう。

対象となる家族

介護休暇の対象となる家族は、育児・介護休業法により明確に定められています。

具体的には、配偶者(法律上の婚姻関係だけでなく、事実婚も含みます)、父母、子ども、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫などが対象です。

また、同居していない家族や扶養関係にない家族であっても対象に含まれる場合があります。(厚生労働省「介護休暇について」より)

これらの家族が要介護状態、つまり日常生活において常時介護を必要とする状態である場合、労働者は介護休暇を取得することが可能です。

家族の範囲を正しく理解し、必要なときに適切に制度を活用することで、仕事と介護の両立を図りましょう。

介護休暇を取得できる日数と単位

介護休暇を有効に活用するためには、取得可能な日数と取得単位を正しく理解することが大切です。

法律の定めにより、労働者は年間で一定日数の介護休暇を取得することができます。

また、介護休暇は一日単位だけでなく時間単位でも取得できるため、柔軟に仕事と介護の両立を図ることが可能です。

それでは、年間の取得可能日数と時間単位での取得について、詳しく見ていきましょう。

年間で取得できる日数

介護休暇の年間取得可能日数は、要介護状態にある家族の人数によって決まります。

具体的には、対象となる家族が一人の場合は年間で5日、二人以上いる場合は年間で10日まで取得することができます。(厚生労働省「介護休暇について」より)

これは複数の家族を介護する労働者が、それぞれの状況に応じて十分な時間を確保できるようにするための措置です。

たとえば両親二人が要介護状態であれば、年間で合計10日間の介護休暇を取得できます。

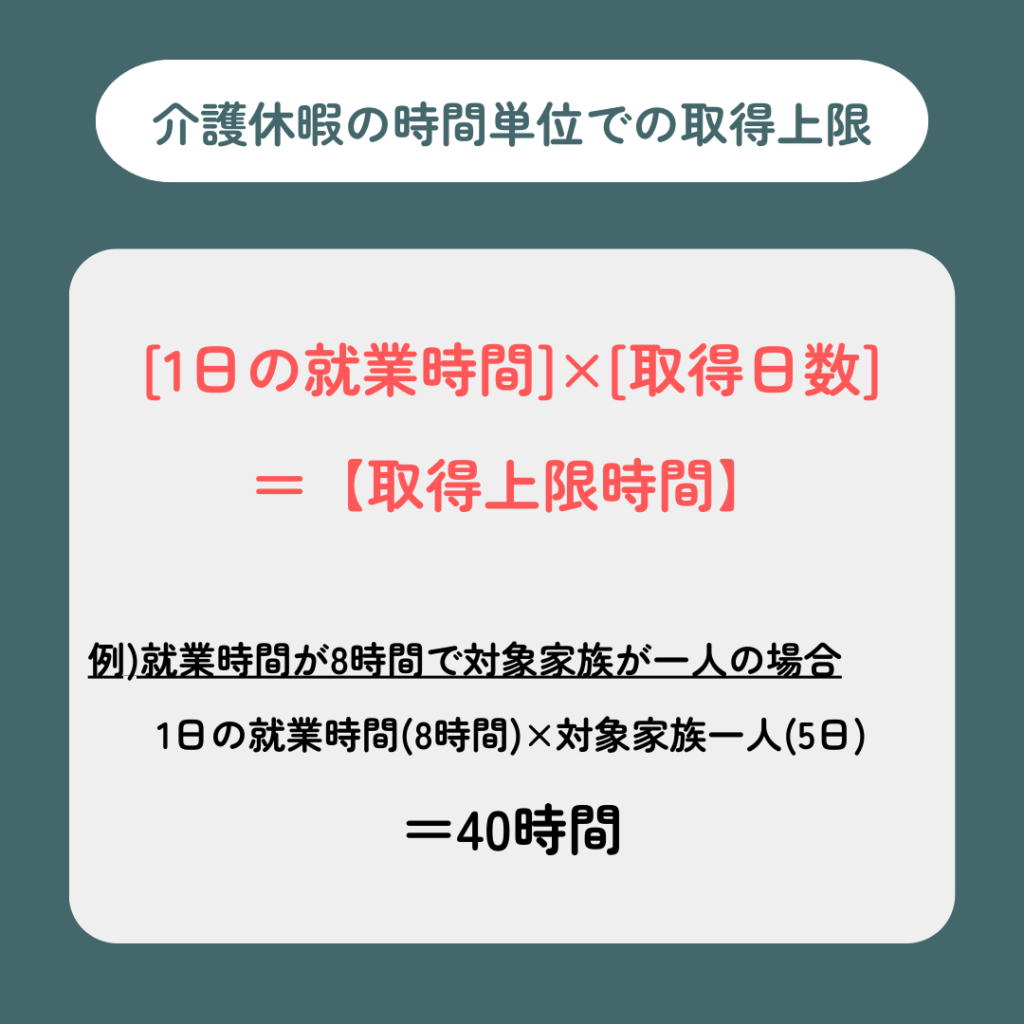

介護休暇は時間単位でも取得できる

介護休暇は一日単位だけでなく、時間単位での取得も可能です。これにより、短時間の介護が必要な場合でも柔軟に対応できます。

たとえば、家族の通院の付き添いや介護サービスの打ち合わせなど、数時間だけ必要な介護の際に活用すると良いでしょう。

時間単位の介護休暇は、1日の就業時間×日数で取得上限を算出可能です。

たとえば就業時間が8時間で対象家族が一人の場合は40時間まで取得できます。

時間単位で介護休暇を取得することで勤務先との調整もしやすくなり、仕事と介護の両立がよりスムーズになります。

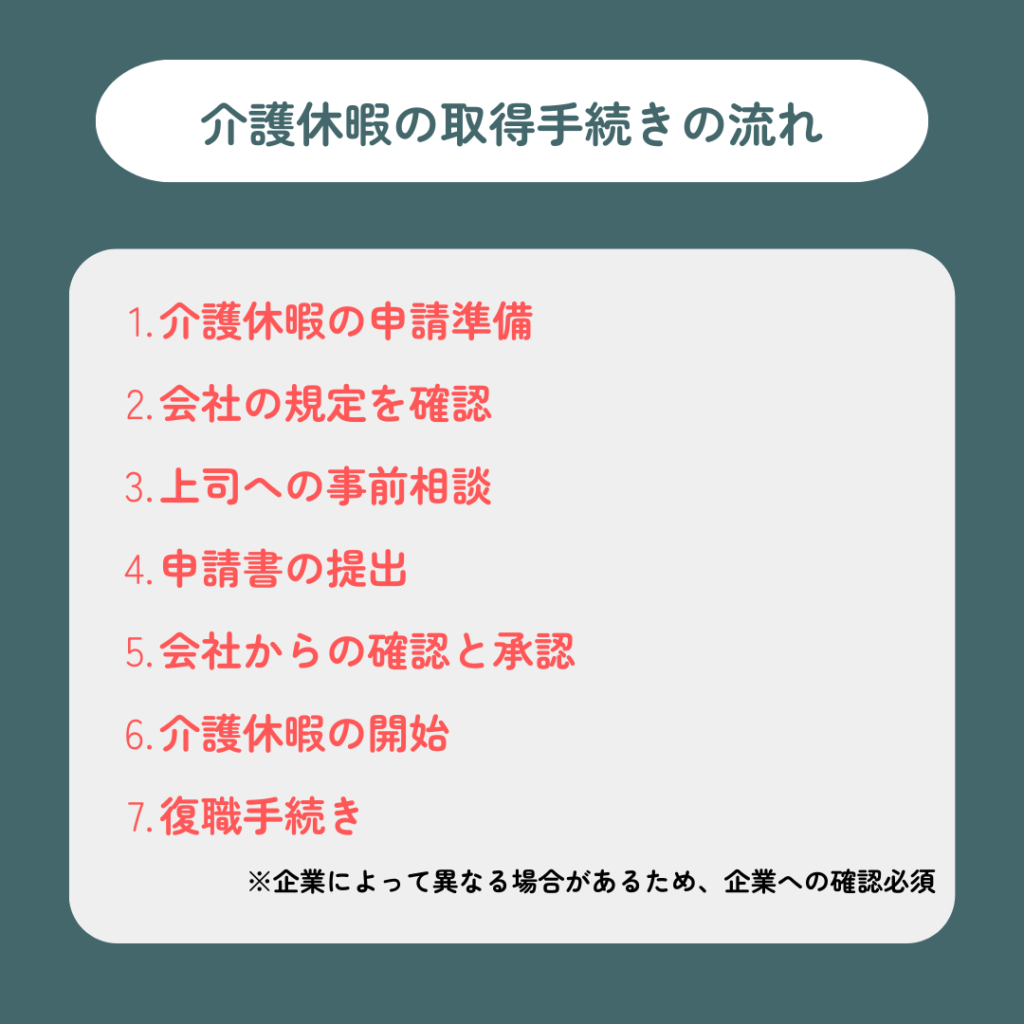

介護休暇の申請方法

介護休暇を適切に取得するためには、事前に正しい手続きを行うことが重要です。

申請方法を理解しておけばスムーズに休暇を取得でき、同僚への負担も最小限に抑えることができます。

以下では、手続きの流れと申請書の書き方について説明します。

手続きの流れ

まず、介護休暇を取得する旨を会社に申し出ます。

通常は上司や人事部に口頭または書面で連絡します。

会社の規定によっては、申請書の提出が必要です。

申請は、休暇を取得する日がわかり次第できるだけ早い時期に行うと、業務への影響を最小限に抑えることができます。

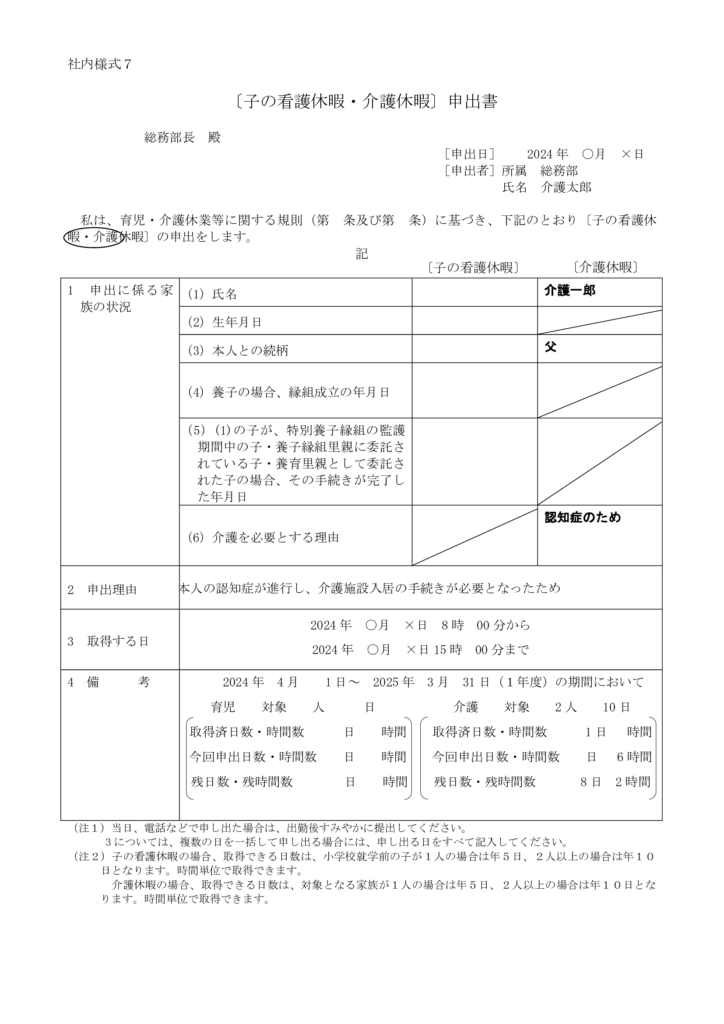

申請書のテンプレートと記入例

申請書には、取得希望日や介護が必要な家族の情報を記載します。

会社によってはテンプレートが用意されている場合もあります。ここでは厚生労働省が配布しているテンプレートを見てみましょう。

記入例としては、「○年○月○日から○日間、要介護状態の父の介護のため介護休暇を申請いたします」という形で具体的に記載します。

介護休暇中の給与・賃金はどうなる?

介護休暇中の給与や賃金については、基本的に無給となることが一般的です。

これは法律上、企業が介護休暇を取得した労働者に対して賃金を支払う義務がないためです。

しかし、企業によっては独自の制度として介護休暇中に一定の給与を支給する場合もあります。

また、介護休暇の代わりに年次有給休暇を利用することで、給与を確保することも可能です。

さらに、労働組合との協定により特別な手当が支給されるケースもあります。

そのため介護休暇を取得する際には会社の就業規則や労働契約を事前に確認し、給与・賃金の取り扱いについて把握しておくことが重要です。

必要に応じて人事部門や上司にも相談し、最適な方法を検討しましょう。

介護休業とは

介護休業とは、要介護状態にある家族を介護するために労働者が一定期間仕事を休むことができる制度です。

この制度も介護休暇と同様に、介護と仕事の両立を支援するために法律で定められています。

介護休業では家族一人につき通算93日まで取得できるため、長期的な介護が必要な場合に活用できます。

介護休業を利用することで離職せずに家族の介護に専念でき、経済的な負担の軽減が可能です。

また、介護休業中は雇用保険から「介護休業給付金」を受け取ることができるので、収入面での安心感も得られます。

介護休業は原則として連続または分割して取得することができ、柔軟な活用が可能です。

介護休暇と異なり長期間の休業が認められているため、家族の状況に応じて適切な介護体制を整えることができます。

このように、介護休業は仕事と介護の両立を目指す労働者にとって重要な制度です。

必要なときに適切に活用することで、家族の介護と自身のキャリアを両立させることができるでしょう。

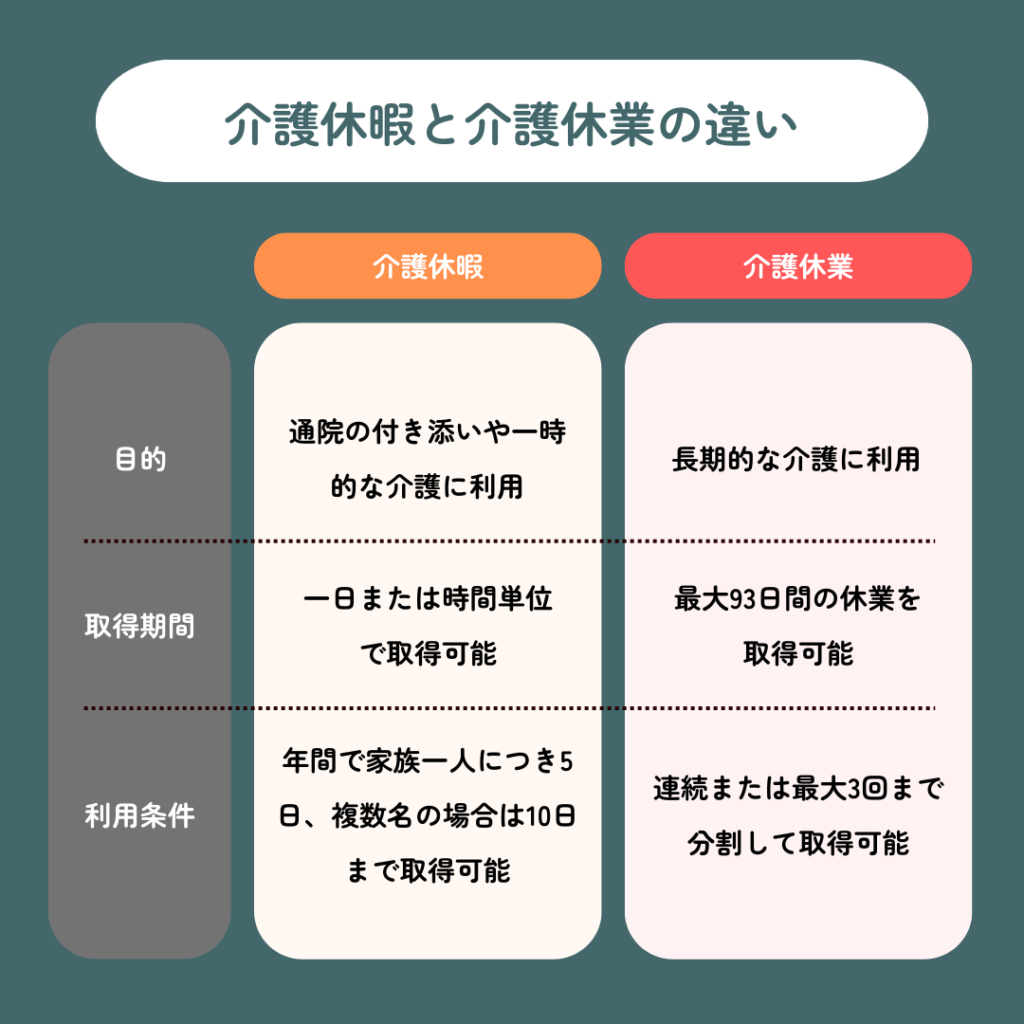

介護休暇と介護休業の違い

介護休暇と介護休業は、どちらも家族の介護を支援するための重要な制度ですが、その目的や取得期間、利用条件が異なります。

<介護休暇>

- 一日または時間単位で取得可能

- 通院の付き添いや一時的な介護に利用

- 年間で家族一人につき5日、複数名の場合は10日まで取得可能

<介護休業>

- 最大93日間の休業を取得可能

- 長期的な介護に利用

- 連続または最大3回まで分割して取得可能

このように、介護休暇は短期的・突発的に介護が必要になった時、介護休業は長期的介護する必要が出た時に対応した制度となっています。

違いを正しく理解することで、ご自身の状況や家族の介護状態に合った制度を選択し、仕事と介護の両立を目指しましょう。

介護休暇と介護休業の比較

| 介護休暇 | 介護休業 | |

|---|---|---|

| 取得可能日数 |

|

|

| 経済的支援 | 基本的には無給 | 雇用保険から介護休業給付金を受け取れる場合がある |

| 手続き | 口頭での申出や申請書の提出 | 手続きが複雑で事前の準備が必要な場合もある |

介護休暇と介護休業を比較すると、取得可能な日数や取得単位、経済的支援、手続きの複雑さなどに違いがあります。

介護休暇は年間で家族一人につき5日(複数なら10日)まで取得可能で、一日または時間単位で柔軟に利用できます。

介護休暇中は基本的に無給となりますが、有給休暇と組み合わせて取得することで収入を確保することも可能です。

また、申請手続きも比較的簡単で、急な介護ニーズにも対応しやすい特徴があります。

一方、介護休業は要介護者一人につき通算93日まで取得でき、連続または分割して最大3回まで取得可能です。

介護休業中は雇用保険から介護休業給付金を受け取れる場合があり、一定の収入を維持できます。

ただし、手続きが複雑で事前の準備が必要な場合もあります。

これらの違いを踏まえて、自身の状況や家族の介護ニーズに最も適した制度を選びましょう。

介護休暇と介護休業の使い分ける方法

介護休暇と介護休業をうまく使い分けるには、家族の介護状況、自分の勤務状況、経済的な面を総合的に考慮することが大切です。

短期間の介護や突発的な通院付き添いが必要な場合は、介護休暇を利用して柔軟に対応すると良いでしょう。

時間単位での取得が可能なため、半日だけの休みが必要な場合にも活用可能です。

一方、長期的な介護が必要で、生活環境の整備や介護施設の手配など時間を要する場合は、介護休業を活用してしっかりと準備することをおすすめします。

介護休業中は介護休業給付金を受け取れる場合があり、経済的な負担を軽減できます。

また、両制度を組み合わせて利用することで、より柔軟な介護体制を築くことも可能です。

会社の就業規則や上司との相談を通じて、自分と家族の状況に最適な方法で仕事と介護を両立させましょう。

介護休暇を断られた場合はどうすれば?

介護休暇は法律で定められた労働者の権利であり、企業は原則としてこれを拒否することはできません。しかし、現実には取得を断られるケースも存在します。

このような場合、まずは会社の就業規則や労使協定を確認し、自身の権利を正確に把握することが重要です。

その上で、上司や人事部門と話し合い、問題解決に努めましょう。

また、労働基準監督署などの公的機関に相談することも有効です。必要に応じて、第三者機関の助けを借りることで、円滑な解決につながる可能性があります。

また、同僚や労働組合に相談することで、サポートを得られるかもしれません。

よくある質問(FAQ)

Q1: 介護休暇はパートタイム労働者も取得できますか?

A1: はい、介護休暇はパートタイム労働者も取得することができます。育児・介護休業法では、雇用形態に関わらず労働者が介護休暇を取得する権利を持っています。

ただし、一部の労働者は労使協定により対象外となる場合があります。自分が対象となるかどうかは、就業規則や労使協定を確認し、必要に応じて人事部門に相談すると良いでしょう。

Q2: 介護休暇と介護休業の違いは何ですか?

A2: 介護休暇と介護休業は、どちらも家族の介護を支援するための制度ですが、取得期間や目的が異なります。

介護休暇は一日または時間単位で取得でき、通院の付き添いや一時的な介護が必要な場合に利用します。

一方、介護休業は連続または分割して通算93日まで取得でき、長期的な介護が必要な場合に適しています。

自分の状況に合わせて、短期的な介護には介護休暇、長期的な介護には介護休業を活用すると良いでしょう。

Q3: 介護休暇を取得すると評価や昇進に影響がありますか?

A3: 法律では、介護休暇を取得したことを理由に不利益な取り扱いをすることは禁止されています。そのため、評価や昇進に影響を及ぼすことは許されません。

しかし、実際には周囲の理解や職場の風土によって不安を感じる方もいます。取得前に上司や同僚としっかりコミュニケーションを取り、状況を共有することで、職場の理解を得やすくなります。

まとめ

仕事と介護の両立は、多くの人々が直面する大きな課題です。高齢化社会が進む中、親や家族の介護が必要になるケースが増えています。

しかし、「介護休暇」や「介護休業」といった制度を正しく理解し、適切に活用することで、その負担を軽減することができます。

これらの制度を活用するだけでなく、在宅介護を支える介護保険サービスを利用することも効果的な方法です。

訪問介護やデイサービス、ショートステイ、訪問看護など、多様な介護サービスを組み合わせることで、介護の負担を減らし、仕事に専念できる時間を確保することができます。

また、これらのサービスは専門のスタッフによるサポートを受けられるため、安心して家族を任せることができます。

適切な制度とサービスを組み合わせることで、仕事と介護の両立を実現し、心身の負担を軽減し、より充実した生活を送ることができるでしょう。

自分一人で抱え込まず、専門家の助けを借りながら、最適な解決策を見つけていきましょう。

在宅介護を支える介護保険サービス

訪問介護は、要支援・要介護の高齢者ご本人や家族の自立した生活を支援するサービスです。 利用者のご自宅にホームヘルパーが訪問して、食事や入浴などの『身体介護』や、調理や掃除などの『生活援助』を行います。 ここでは、訪問介護で受けられるサービス内容や、利用料金、メリットデメリットを解説します...

訪問介護は、要支援・要介護の高齢者ご本人や家族の自立した生活を支援するサービスです。 利用者のご自宅にホームヘルパーが訪問して、食事や入浴などの『身体介護』や、調理や掃除などの『生活援助』を行います。 ここでは、訪問介護で受けられるサービス内容や、利用料金、メリットデメリットを解説します...

ビジネスパーソンの皆さまが、「いざ親の介護をしなければ」と意気込んだものの、家族だけでは対応しきれないことも出てくるものです。 そんなとき、みなさまの介護をサポートしてくれるサービスのひとつが、今回ご紹介する「デイサービス(通所介護)」です。 それではデイサービス(通所介護)の具体的なサ...

ビジネスパーソンの皆さまが、「いざ親の介護をしなければ」と意気込んだものの、家族だけでは対応しきれないことも出てくるものです。 そんなとき、みなさまの介護をサポートしてくれるサービスのひとつが、今回ご紹介する「デイサービス(通所介護)」です。 それではデイサービス(通所介護)の具体的なサ...

「仕事で遠方に出張に行くことになった」 「冠婚葬祭で外出しなければならなくなった」 「体調を崩してしまった」 こんなとき、自宅で介護をする介護者は、一時的に介護ができなくなってしまいます。そんな、いざという時に頼れるサービスが、ショートステイです。 ショートステイを利用すれば、要介護...

「仕事で遠方に出張に行くことになった」 「冠婚葬祭で外出しなければならなくなった」 「体調を崩してしまった」 こんなとき、自宅で介護をする介護者は、一時的に介護ができなくなってしまいます。そんな、いざという時に頼れるサービスが、ショートステイです。 ショートステイを利用すれば、要介護...